みなさんこんにちは、曽根麻央です。

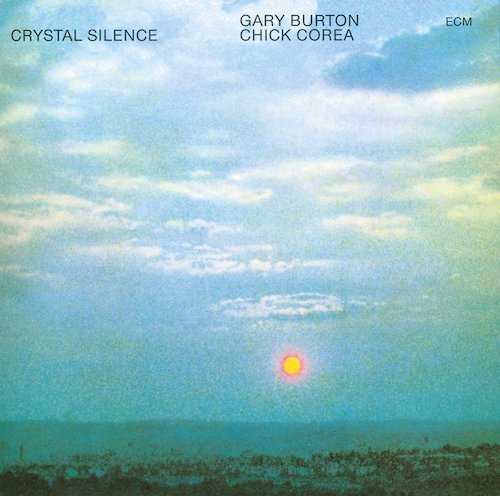

今日は、1973年にリリースされた Gary Burton と Chick Corea のデュオアルバム『Crystal Silence』を聴いていこうと思います。

その前に少しだけお知らせです。

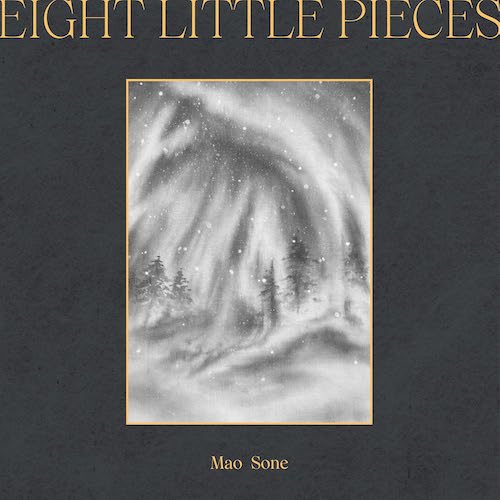

先月リリースされた私の最新アルバム『8つの小品』のリリースライブが決定しました!

ジャズトリオにパーカッション、ストリングス、ホーンセクションも加わる大規模なステージになります。

ぜひ、この機会をお見逃しなく!

https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/mao-sone/

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Title : 『Crystal Silence』

Artist : Gary Burton & Chick Corea

さて、『Crystal Silence』は、二人の巨匠による美しい音の会話が楽しめる名盤です。

収録曲は主にチック・コリアのオリジナルで構成されています。

まず、ゲーリー・バートンについて。

彼は1943年生まれのヴィブラフォン奏者で、「バートン・グリップ」という独自の持ち方を生み出しました。

片手に2本ずつマレットを持ち、音楽に合わせて角度を自在に変えられるんです。

この奏法によって、ヴィブラフォンでも複雑な和音や、美しいアルペジオを表現できるようになりました。

また、使っていない方のマレットで音をミュートすることで、和音を響かせながらメロディーを分離させることもできる。

つまり、彼はヴィブラフォンを"和音と旋律を自在に行き来できるソロ楽器"に進化させたんですね。

バークリー音楽大学で30年以上教鞭をとり、日本人ではタイガー大越さんや小曽根真さんも彼の教え子として知られています。

一方、チック・コリアは1941年生まれのピアニスト、作曲家。

彼はもともとドラマーでもあったので、圧倒的なリズム感を持っています。

そのリズムから生まれるフレーズや構成のアイデアが、彼の音楽世界をより独創的なものにしています。

このアルバムのミックスもとても特徴的です。

ヴィブラフォンは低音が左、高音が右に広く振られていて、ピアノはやや左寄り。

でも決してぶつからず、2つの楽器が見事に空間を使い分けています。

1. 「Señor Mouse」

スペイン的な和声感やリズムを持つ一曲。

のちのチック・コリアの「Spanish Heart Band」に通じる雰囲気です。

ラテン的なエネルギーを持ちながら、最後は静かに消えていくようなエンディングが美しいですね。

2. 「Arise, Her Eyes」

いきなり登場するのが、バートンの"音のベンディング"技法。

叩いた音板を別のマレットで押さえて音程を変えるという、非常に繊細なテクニックです。

ベーシストのスティーヴ・スワロウの曲で、浮遊感のある音世界を作り出しています。

3. 「I'm Your Pal」

同じくスティーヴ・スワロウ作曲。讃美歌のように静かで温かい雰囲気の曲です。

4. 「Desert Air」

ピアノとヴィブラフォンの音がまるで溶け合うように響きます。

聴いていると、どちらの音なのか分からなくなるほど。

早めの3拍子が心地よい、チック・コリアらしい作品です。

5. 「Crystal Silence」

アルバムタイトル曲で、最も長いトラック。

アナログではB面の1曲目です。

ピアノのアルペジオの上に、ヴィブラフォンのメロディーが浮かび上がる場面では、まるでアルバムジャケットの風景が見えるようです。

6. 「Falling Grace」

再びスティーヴ・スワロウの名曲。

今ではジャズ・スタンダードとしてもよく演奏されます。

拍の頭が分からなくなるようなループ感があり、不思議な美しさを持った一曲です。

7. 「Feelings and Things」

作曲家のマイケル・ギブスの曲。ヴィブラフォンとピアノが同時に別々のメロディーを演奏する場面が多く、両者の主張が不思議と混ざり合い、他の楽曲にはない魅力を聴かせてくれます。

8. 「Children's Song」

前曲とは対照的に、とてもシンプルで透明感のある一曲。

ピアノとヴィブラフォンのユニゾンの響きが印象的です。

9. 「What Game Shall We Play Today」

Return To Foreverでもおなじみのチック・コリアの代表曲。

ここではメロディーよりも、二人の即興的な"対話"が中心。

まさに「会話するような音楽」です。

文:曽根麻央 Mao Soné

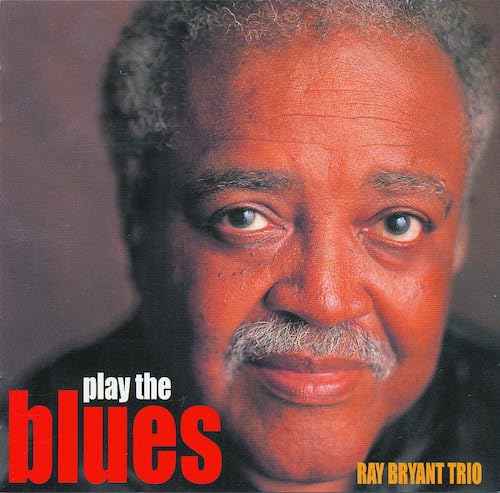

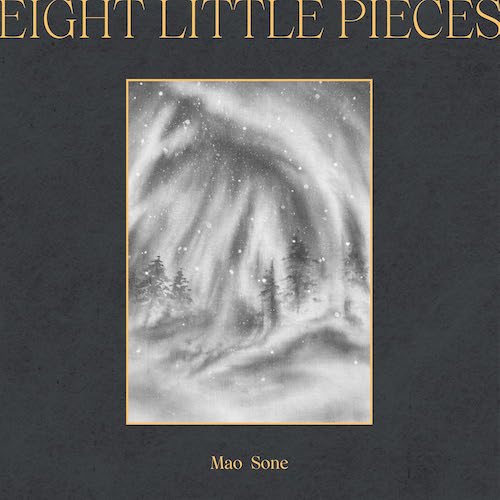

曽根麻央『8つの小品』

ジャズピアニスト兼作曲家・曽根麻央が贈る最新スタジオアルバム『8つの小品』。第一子誕生という人生最大の節目に生まれたこの作品は、家族の愛、日常の輝き、そして音楽への深い探求が織り込まれた45分間の組曲。緻密なオーケストレーション、ジャズとクラシックの垣根を超えた響き、そして親子の時間から生まれた優しくもダイナミックな旋律。新たな旅立ちの予感と共に、音楽の喜びを届ける一枚。

【Songs】

1. Ⅰ. Overture (feat. Ryo Miyachi, Hironori Suzuki)

2. Ⅱ. The Light You'll See

3. Ⅲ. Maria's Eye

4. Ⅳ. When the Angel Cries (feat. May Inoue, Ryo Miyachi, Hironori Suzuki)

5. Ⅴ. Lullaby

6. Ⅵ. Rumba (feat. Kojiro Tokunaga, Ryo Miyachi, Kan)

7. Ⅶ. Love Letter (feat. Edmar Colón)

8. Ⅷ. Finale Part 1 (feat. Kan)

9. Ⅷ. Finale Part 2 (feat. Ryo Miyachi, Hironori Suzuki)

【CD Bonus Track】

10. Waltz for Debby

11. A Song for Jobim

12. Lullaby (Piano Solo ver.)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

・2020.04『Motherland / Danilo Perez』・2020.05『Color Of Soil /タイガー大越』・2020.06『Passages / Tom Harrell 』・2020.07『Inventions And Dimensions / Herbie Hancock』・2020.08『Birth Of The Cool / Miles Davis』・2020.09『Chet Baker Sings / Chet Baker』・2020.10『SFJAZZ Collective2 / SFJAZZ Collective』・2020.11『Money Jungle: Provocative In Blue / Terri Lyne Carrington』・2020.12『Three Suites / Duke Ellington』・2021.01『Into The Blue / Nicholas Payton』・2021.02『Ben And "Sweets" / Ben Webster & "Sweets" Edison』・2021.03『Relaxin' With The MilesDavis Quintet / The Miles Davis Quintet 』・2021.04『Something More / Buster Williams』・2021.05『Booker Little / Booker Little』・2021.06『Charms Of The Night Sky / Dave Douglas』・2021.07『Play The Blues / Ray Bryant Trio』・2021.08『The Sidewinder / Lee Morgan』・2021.09『Esta Plena / Miguel Zenón』・2021.10『Hub-Tones / Freddie Hubbard』・2021.11『Concert By The Sea / Erroll Garner』・2021.12『D・N・A Live In Tokyo / 日野皓正』・2022.1『The Tony Bennett Bill Evans Album / Tony Bennett / Bill Evans』・2022.2『Quiet Kenny / Kenny Dorham』・2022.3『Take Five / Dave Brubeck』・2022.4『Old And New Dreams / Old And New Dreams』・2022.5『Ella Fitzgerald And Louis Armstrong / Ella And Louis』・2022.6『Live from Miami / Nu Deco Ensemble & Aaron Parks』・2022.7『Oscar Peterson Trio + One / Oscar Peterson Trio Clark Terry』・2022.8『Ugetsu/ Art Blakey & The Jazz Messengers』・2022.9『Sun Goddess / Ramsey Lewis』・2022.10『Emergence / Roy Hargrove Big Band』・2022.11『Speak No Evil / Wayne Shorter』 ・2022.12『The Revival / Cory Henry』・2023.1『Complete Communion / Don Cherry』・2023.2『Your Mother Should Know: Brad Mehldau Plays The Beatles / Brad Mehldau』・2023.3『Without a Net / Wayne Shorter』・2023.4『LADY IN LOVE / 中本マリ』・2023.5『Songs Of New York / Mel Torme』・2023.6『Covers / James Blake』・2023.7『Siembra / Willie Colón & Rubén Blades』・2023.8『Undercover Live at the Village Vanguard / Kurt Rosenwinkel』・2023.09『Toshiko Mariano Quartet / Toshiko Mariano Quartet』・2023.10『MAINS / J3PO』・2023.11『Knower Forever / Knower』・2023.12『Ella Wishes You A Swinging Christmas / Ella Fitzgerald』・2024.01『Silence / Charlie Haden with Chet Baker, Enrico Pieranunzi, Billy Higgins』・2024.02『Rhapsody in Blue Reimagined / Lara Downes』・2024.03『Djesse Vol. 4 / Jacob Collier』・2024.04『Voyager / Moonchild』2024.05『Evidence with Don Cherry / Steve Lacy』・2024.06『Quietude / Eliane Elias』2024.07『Alone Together / Lee Konitz, Brad Mehldau, Charlie Haden』2024.08『The Rough Dancer And The Cyclical Night (Tango Apasionado) / Astor Piazzolla』2024.09『Potro De Rabia Y Miel / Camarón De La Isla』2024.10『Calle 54 / Various』・2024.11『Trumpets Of Michel-ange / Ibrahim Maalouf』・2024.12『Sings for Only the Lonely / Frank Sinatra』・2025.01『Hero Worship / Hal Crook』・2025.02『Undercurrent / Kenny Drew』・2025.03『Live In Toronto 1952 / Lennie Tristano Quintet』・2025.04『Antidote / Chick Corea & The Spanish Heart Band』・2025.05『Hot Five & Hot Seven / Louis Armstrong』・2025.06『Panamonk / Danilo Pérez』・2025.07『Nat King Cole Sings/George Shearing Plays / Nat King Cole、George Shearing』・2025.08『Clifford Brown and Max Roach / Clifford Brown and Max Roach』・2025.09『Montreux '77 / Ray Bryant』

| Reviewer information |

曽根麻央 Mao Soné 曽根麻央は2018年にジャズの二刀流として、 2枚組CD『Infinite Creature』でメジャー・デビュー果たしたトランペッター、ピアニスト、作曲家。 幼少期よりピアノを、8歳でトランペットを始める。9歳で流山市周辺での音楽活動をスタートさせる。18歳で猪俣猛グループに参加し、同年バークリー音楽大学に全額奨学金を授与され渡米。2016年には同大学の修士課程の第1期生として首席(summa cum laude)で卒業。在学中にはタイガー大越、ショーン・ジョーンズ、ハル・クルック等に師事。グラミー賞受賞ピアニスト、ダニーロ・ペレスの設立した教育機関、グローバル・ジャズ・インスティチュートにも在籍し、ダニーロ・ペレス、ジョー・ロバーノ、ジョン・パティトゥッチ、テリ・リン・キャリントン等に師事、また共演。 曽根は国際的に権威ある機関より名誉ある賞を数々受賞している。 |

RSS

RSS